Autora: Isabel Claros Abarca

Sumario:

1. Introducción

2. Síntesis de los Encuentros de Cultura a nivel nacional y local

3. Algunas reflexiones de los encuentros de cultura en Perú

4. El Plan de Nacional de Gobierno Abierto, indicadores de participación ciudadana

5. Conclusiones

1. Introducción

El Perú es una fuente inagotable de riquezas, bien desde la escuela se hace alarde de que somos un país rico, el enfoque de riqueza aparentemente excluye de esa figura al hombre que se sienta sobre la banca de oro. Somos los peruanos y nuestras capacidades humanas las que han hecho de nuestra historia y tradiciones, de nuestras artes y cultura, la maravilla que el mundo reconoce. ¿qué es sino Machupicchu, sino un constructo humano? Algunos dicen que ser un país minero tiene fecha de caducidad, pero ser un país milenario no. (a menos que sigamos atentando contra él) ¿cuál es nuestra fuente de valor?¿está su gente considerada como fuente de riqueza y no como recurso? La cultura de un pueblo es la que trasciende a la materia y a los años. ¿Qué es lo que estamos los gestores locales haciendo por la cultura de nuestros pueblos?

Se dice que la cultura es un medio de transformación social, pero para que esta transformación lleve hacia el diálogo y la paz debe nacer del diálogo y la paz; del encuentro. El 2012 fue un año de Encuentros Culturales, no solamente en Lima capital, sino de manera descentralizada a nivel nacional, se dieron espacios para la discusión del quehacer cultural promovidos desde las asociaciones culturales con el apoyo de algunas embajadas. La independencia de “políticas partidarias” de dichos encuentros, colaboró a un diálogo más fluido y abierto sobre los verdaderos sentires y opiniones de los gestores a nivel nacional. Venimos de espacios históricos que sólo han promovido la desconfianza y el miedo, pero existe un camino a la esperanza y de la esperanza a la transformación social; cuando se habla de Cultura ciudadana o de ciudadanía cultural.

2. Síntesis de los Encuentros de Cultura a nivel nacional

Podemos mencionar entre los más importantes:

El Segundo Encuentro Nacional de Cultura: organizado por Culturaperu.org y Tandem; coorganizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el Servicio de cooperación Regional Andina de la Embajada de Francia en el Perú y la fundación HIVOS. Se realizó en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes - ENSABAP los días 15, 16, 17 y 18 de agosto, fueron 4 jornadas intensas en las que se desarrollaron 19 mesas de trabajo, con más de 50 ponentes y una asistencia a auditorio lleno, se trabajaron 4 ejes temáticos:

El Segundo Encuentro Nacional de Cultura: organizado por Culturaperu.org y Tandem; coorganizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el Servicio de cooperación Regional Andina de la Embajada de Francia en el Perú y la fundación HIVOS. Se realizó en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes - ENSABAP los días 15, 16, 17 y 18 de agosto, fueron 4 jornadas intensas en las que se desarrollaron 19 mesas de trabajo, con más de 50 ponentes y una asistencia a auditorio lleno, se trabajaron 4 ejes temáticos:(1) Institucionalidad cultural,

(2) Política y gestión cultural,

(3) Interculturalidad y ciudadanía

(4) Cultura y desarrollo.

Las Mesas del Encuentro abordaron temas como: Situación y Perspectivas desde el Ministerio de Cultura; Políticas Culturales: Gobiernos Locales y Regionales; Derecho y Cultura; Arte y Desarrollo Humano; Gobierno abierto de la cultura; Arte, Circulación y Conexiones; La información en la gestión cultural;Modelos de gestión aplicados a la cultura, entre otros.

Con ponentes internacionales como: Alexandre Santini, miembro de la Red Nacional de Puntos de Cultura de Brasil; Fernando García, Director del Martadero (Cochabamba, Bolivia); Maria del Rosario Escobar, Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín (Colombia) y Felipe Altenfelder, miembro de Fora de Eixo [Fuera del Eje] (Brasil).

I Encuentro Internacional de Periodismo Cultural: se realizó en el Centro Cultural de España, los días 21, 22, 23 y 24 de mayo, Organizado por la Red Peruana de Periodistas Culturales y SIENTEMAG. Patrocinado por el Centro Cultural de España en Lima, Petroperú y La Municipalidad de Lima, se exploraron temas como:

I Encuentro Internacional de Periodismo Cultural: se realizó en el Centro Cultural de España, los días 21, 22, 23 y 24 de mayo, Organizado por la Red Peruana de Periodistas Culturales y SIENTEMAG. Patrocinado por el Centro Cultural de España en Lima, Petroperú y La Municipalidad de Lima, se exploraron temas como:- El periodismo cultural en Iberoamérica

- La fuerza de los medios de difusión cultural alternativos

- Profesionalización del periodismo cultural

- Medios masivos, sociedad y cultura. Dibujando al consumidor de información cultural

Con invitados internacionales y experiencias nacionales se dio énfasis al rol del comunicador cultural: “Todo periodismo es cultural en sí y se debe esperar que los periodistas sobrevuelen el momento presente para impulsar aquellas manifestaciones culturales que contribuyan a la creación de sociedades más justas” acotó el embajador de España en el Perú, Juan Carlos Sánchez.

El Encuentro Iberoamericano sobre la Financiación de la Cultura: organizado por la Fundación de Casas Históricas y Singulares y el Ministerio de Cultura, colaboración del Instituto Riva Agüero y el Centro de investigación, documentación y asesoría poblacional – CIDAP y gracias al apoyo de AECID. El encuentro trató varios temas sobre el financiamiento cultural, con un enfoque particular hacia al tema patrimonial. Se presentaron diversos proyectos culturales para ser evaluados por la empresa privada, además de experiencias exitosas de asociación público-privada y de cooperación internacional. Se propuso la necesidad de una colaboración real y efectiva entre el sector público y el privado para abordar la ejecución de proyectos culturales. Se propusieron formulas efectivas de colaboración público-privada que enriquezcan desde la mirada empresarial la gestión de los agentes culturales y que permitan asimilar el valor de la cultura como una herramienta de amplio alcance para la Responsabilidad Social Empresarial.

Se plantearon 4 ejes principales: El apoyo desde el sector público, Iniciativas en el ámbito privado, Experiencias concretas y Proyectos Culturales. Dentro de los cuales se trataron temas como: Apoyo financiero a la cultura; Participación ciudadana y consulta a expertos en toma de decisiones públicas; el apoyo a proyectos culturales desde entidades públicas de carácter internacional. El impacto de la cultura en la innovación técnica y social. Nuevas políticas para el emprendimiento cultural.

El 1er Seminario Internacional de Cultura Viva Comunitaria: realizado el 15, 16 y 17 de noviembre 2012; producto de los resultados del Encuentro Nacional de Cultura, La Municipalidad de Lima Metropolitana organiza como parte del Programa Cultura Viva, el primer encuentro sobre cultura viva comunitaria; con la finalidad generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias desde las organizaciones y desde la gestión pública a nivel de Lima Metropolitana y Latinoamérica; por primera vez la institución municipal le dio reconocimiento al trabajo de los gestores culturales que han laborado cultura comunitaria desde los barrios de Lima. Entre los ponentes nacionales se tendrá la participación de: Jorge Rodriguez de la Gran Marcha de los Muñecones, Cesar Escuza – Vichama, Javier Maraví – Waytay, Leonardo Chacón y Pamela Otoya -Kilombo, José Hernández de la Institución Talentos – Muñecomas, Rafael Virhuez – CIJAC, Federico Vicente – Agustinazo, Cesar Zambrano – Bigote de Gato, Anabelí Pajuelo – Puckllay, Ana Sofía Pinedo de Arena y Esteras y Cipriano Huamancayo del Grupo Cultural de Arte Puckllay.

El 1er Seminario Internacional de Cultura Viva Comunitaria: realizado el 15, 16 y 17 de noviembre 2012; producto de los resultados del Encuentro Nacional de Cultura, La Municipalidad de Lima Metropolitana organiza como parte del Programa Cultura Viva, el primer encuentro sobre cultura viva comunitaria; con la finalidad generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias desde las organizaciones y desde la gestión pública a nivel de Lima Metropolitana y Latinoamérica; por primera vez la institución municipal le dio reconocimiento al trabajo de los gestores culturales que han laborado cultura comunitaria desde los barrios de Lima. Entre los ponentes nacionales se tendrá la participación de: Jorge Rodriguez de la Gran Marcha de los Muñecones, Cesar Escuza – Vichama, Javier Maraví – Waytay, Leonardo Chacón y Pamela Otoya -Kilombo, José Hernández de la Institución Talentos – Muñecomas, Rafael Virhuez – CIJAC, Federico Vicente – Agustinazo, Cesar Zambrano – Bigote de Gato, Anabelí Pajuelo – Puckllay, Ana Sofía Pinedo de Arena y Esteras y Cipriano Huamancayo del Grupo Cultural de Arte Puckllay.Algunos temas explorados fueron: Reconocimiento y fortalecimiento de las diversas experiencias de organizaciones locales de cultura viva: Antecedentes y contexto social del surgimiento de experiencias de Cultura Viva Comunitaria en Lima. Modelos de gestión cultural comunitaria en Lima y Aporte de la Cultura Viva Comunitaria al desarrollo local. El movimiento Latinoamericano y el debate de las experiencias de implementación y desarrollo de políticas públicas sobre cultura viva comunitaria. Experiencia de Cultura Viva Comunitaria a Nivel Latinoamericano y la Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria. Experiencias de Gestión Pública y la Cultura Viva Comunitaria en Latinoamérica. Política Cultural de la MML en relación a la Cultura Viva Comunitaria.

Acción en red: Balance Anual de Políticas Culturales: efectuada entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre; promovida por la red "Más Cultura" (http://mascultura.pe/) y Culturaperu.org (http://culturaperu.org/), se realizó la convocatoria en red, con aportes y comentarios via internet , y presenciales en Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Lima, Piura, Puno, Trujillo y Chiclayo sobre el tema Políticas Culturales. Debemos agregar que dichas organizaciones también se encuentran haciendo seguimiento al Plan Nacional de Gobierno Abierto como parte de las asociaciones interesadas en la promoción de la transparencia, participación y colaboración ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas culturales de nuestro país. Las reuniones presenciales se dirigieron sobre la base de 6 preguntas:

Avances y retrocesos en materia de política cultural a nivel local y nivel nacional.¿Cuáles han sido los logros/retrocesos más notables de parte del Estado a nivel local y nacional? ¿Cuáles han sido los logros/retrocesos más notables de parte de la sociedad civil, a nivel local y nacional? ¿Cómo podríamos solucionar los problemas que enfrentar el sector cultural en nuestra localidad? ¿Qué podría hacer mejor el Estado a nivel local y nacional, y la sociedad civil? ¿Qué nos gustaría ver en funcionamiento el año que viene? ¿Qué nos comprometemos a trabajar colectivamente y como sociedad civil durante el 2013, para beneficio de nuestro sector y para mejorar nuestra situación actual?

3. Algunas reflexiones de los encuentros de cultura en Perú

Periodismo Cultural

“Todas las manifestaciones culturales están en el mismo nivel de jerarquía” “En la práctica, las manifestaciones culturales que no se ciernan entre los aspectos de élite suelen tener poca cobertura” “Nadie nos ha enseñado a sentir la cultura, sin embargo la gente que quiere y cuida a su entorno hace cultura por que la siente”

“Es precisa la narración estética, cuando más se necesita comunicar contenidos, que es cuando más peligra; frente a las noticias violentas y de zozobra, las notas culturales suelen perder espacios y es cuando más se necesita de ella para transformar.”

Uno de los objetivos del periodista cultural es tener incidencia sobre los gobiernos municipales, para que asuman más responsabilidades en la defensa de la cultura.

Algunos puntos que deben tomarse en cuenta al hablar de periodismo cultural con incidencia política son:

• Defender nuestras identidades culturales

• Respeto intercultural

• Promover una política cultural de descolonización cultural

• Fortalecer las políticas culturales

Encuentro Nacional de Cultura

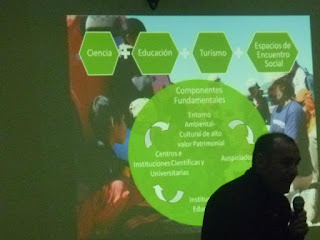

La experiencia de Medellín y el Plan Cultural de la Ciudad.

En Medellín se destina del 4 al 5 % del presupuesto municipal a cultura; pero este logro ha sido producto de un proceso largo; la iniciativa partió de la sociedad civil y no de la institucionalidad. Se entiende que el Plan de Desarrollo Cultural es un pacto público, es un proceso, no es un modelo; se asienta en estrategias de comunicación, en la triada educación, cultura y comunicación. Para la formulación del Plan fue fundamental la legitimidad del mismo; por ende se hicieron necesarios: el reconocimiento del acumulado cultural de los procesos de la ciudad; definir los puntos motivadores, como la lucha contra la violencia; se tomó cada plan distrital para la formulación del plan cultural, se articula el plan cultural al plan de gobierno. El enfoque del planificador y del gestor municipal es el de facilitador de procesos; no el de interventor; los proyectos culturales son de la comunidad; de la sociedad civil. El Estado debe fortalecer las iniciativas ciudadanas que promueven procesos y proyectos culturales, no apropiárselos, sino facilitarles los medios para concretarlos.

La experiencia de Brasil y los Puntos de Cultura

En el 2006 se realizó el primer encuentro de puntos de cultura. Luego de 9 encuentros regionales. Se aprobó en el Foro, una instancia organizativa (no representativa) para articular la sociedad civil. Se realizaron los Foros de articulación 2008 en Brasilia y 2010 en Fortaleza. Hoy Brasil cuenta con redes de arte y cultura de participación comunitaria; que el Estado financia bajo la figura de los Puntos de Cultura. Desde la reivindicación de lo propio común, desde los objetivos que podemos compartir, Los Puntos Cultura promueven la gestión pública participativa que transforma; la participación directa de los colectivos de la sociedad. Se debe exigir al Estado un mínimo presupuestal para el cumplimiento y salvaguarda de los derechos culturales.

Sobre el derecho, las leyes y la cultura

“La ley no es la finalidad de las políticas culturales, la ley es solo un punto de partida que crea incentivos; de otro lado la cultura, son decisiones administrativas, presupuestales, contrataciones, etc. también” Se le debe cambiar el enfoque asistencialista a la cultura.

El patrimonio desde la gestión local

“Al afectar el patrimonio le damos la espalda a la comprensión de nosotros mismos” “sin memoria no tenemos sustento ni identidad” “A veces la gestión de algunos gobiernos locales son la peor amenaza del patrimonio”

Sobre la discapacidad y la inclusión, de la mesa Gestión cultural para el desarrollo

“Es posible desde el arte dignificar una convivencia que en el fondo es parte de una integración humana de la sociedad”. “Muchos de los grupos padecen de necesidades materiales, pero mucho más grave es cuando la sociedad invisibiliza a las gentes” “Soy como soy, reconóceme, así intégrame, así inclúyeme” “La inclusión ubica cuestiones de superioridad: ¿y quién eres tú para incluirme?”

Producto de la desconferencia más transparencia, más cultura, realizada en el Encuentro Nacional , se puso en relevancia: La necesidad de articular acciones de las asociaciones civiles para lograr un gobierno más transparente respecto al gasto en cultura (¿porqué no hablar de inversión en cultura?); es por eso que se plantearon algunas acciones básicas para las cuales los gobiernos locales deben tener respuestas ya desarrolladas; desde la sistematización y transparencia sobre sus cuentas respecto a la cultura, hasta las memorias de gestión y planes operativos anuales (POIs y PIAs) que ayuden en el diálogo con el ciudadano interesado en el desarrollo humano de su localidad.

Como se ha podido apreciar, los encuentros pusieron en relevancia la importancia de la participación ciudadana y la apertura de las instancias de gobierno para la comprensión y promoción de su capital humano y la preservación de su patrimonio, la necesidad de cogestionar las iniciativas ciudadanas y empoderar a la ciudadanía desde sus capacidades y aspiraciones, para lograr una comunidades involucradas en el desarrollo de su pueblo. Para que dichos buenos deseos se concreten, buena labor pueden aportar los gobiernos locales con acciones que viabilicen la participación ciudadana, no desde el asistencialismo ni el clientelaje, sino desde el reconocimiento de los poderes y saberes sociales.

4. El Plan de Nacional de Gobierno abierto, indicadores de participación ciudadana:

El Plan es importante para los gestores culturales en cuanto señala indicadores para medir la participación ciudadana, que responden a compromisos de la gestión pública para propender hacia un gobierno abierto.

El documento presenta 4 componentes:

• Transparencia y Acceso a la Información Pública

• Integridad Pública

• Participación Ciudadana

• Gobierno Electrónico

El componente de “Participación Ciudadana” incluye, entre otros, 3 compromisos:

• Mejorar instrumentos para fomentar la participación ciudadana

• Fortalecer espacios de participación ciudadana

• Fortalecer capacidades de OSC y Funcionarios de entidades públicas en participación ciudadana

Para el compromiso de “Fortalecer espacios de participación ciudadana” se plantean 4 indicadores:

• Número de gobiernos regionales, en cuyas jurisdicciones se implementan mecanismos de diálogo y negociación entre empresas, estado y organizaciones sociales.: La implementación de audiencias públicas, mesas de diálogo, mesas técnicas, talleres de trabajo, gabinetes de trabajo diseñadas de común acuerdo ente los tres actores es lo esperable.

.

• Porcentaje de Organizaciones de Sociedad Civil, por región, que participan en el diseño, implementación y evaluación de instrumentos de política pública.

Es el porcentaje de Organizaciones de Sociedad Civil en cada región que interviene en el diseño de Planes de Desarrollo Regional y Local Concertados (PDRC – PDLC) así como en los procesos de Presupuesto Participativo (PP) regional y local y los procesos vinculados a instrumentos de política sectorial o sub sectorial regional como Proyectos Educativos Regionales vinculados al PEN (Educación) PER vinculados al sector salud (Malaria, Desnutrición, VIH –ITS -TB entre otros) Planes Regionales de Derechos humanos, Planes Regionales de Igualdad de Género, Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia, entre otros de similares características.

.

• Número de denuncias ciudadanas, por tipo de receptor (ministerio público, SINAD, órganos de control interno) referidas a corrupción en entidades públicas, por nivel de gobierno.

Es el número de denuncias ciudadanas, que se canalizan por medio del ministerio público o por los órganos de control interno referidas a corrupción en entidades públicas, en cada nivel de gobierno. Se considerará como denuncia todo acto mediante el cual un ciudadano u organización pone en conocimiento la comisión de algún delito cometido por servidores públicos relacionado con el manejo irregular de fondos y bienes públicos.

.

• Número de Gobiernos Regionales que reportan el uso de los fondos de canon, por tipo de gasto, en los marcos de rendición de cuentas.

Es el Número de Gobiernos Regionales que reportan el uso de los fondos de canon a sus ciudadanos declarando a qué tipo de actividad son derivados considerando las 25 funciones de estado correspondientes: Orden Público y Seguridad, Justicia, Trabajo, Comercio, Turismo, Agropecuaria, Pesca, Energía, Minería, Industria, Transporte, Comunicaciones, Ambiente, Saneamiento, etc.) así como el estado de dicho uso.

5. Conclusiones respecto al relacionamiento entre los gobiernos locales y regionales y la gestión cultural

Si bien la gama de acciones desde los gobiernos locales y regionales, responden a una serie de documentos, funciones y competencias, instrumentos de gestión, que no son del conocimiento popular, en aras de los nuevos parámetros de gestión (GPR, e-goverment, entre otros) y de gobierno abierto, las municipalidades deben ir sistematizando su información que se traduzca en transparencia de la gestión. En el sector cultural, hacer el contraste entre los presupuestos gubernamentales y el verdadero gasto o inversión que se gestan en los mismos, haría evidenciar la brecha entre lo que realmente se necesita para promover programas de calidad, sobre temas culturales y evidenciar el doble discurso cuando se habla de desarrollo humano en el país. Es bien sabido que en la gran mayoría de municipios la gerencia de cultura (de existir) es la menos atendida a nivel presupuestal. Los gobiernos locales deben facilitar los procesos sociales y proyectos educativos y culturales de su localidad y para esto es necesario un sinceramiento presupuestal, pero sobre todo un sinceramiento en las prioridades de los gobiernos.

De otro lado, es importante señalar las acciones u omisiones en las que suelen incurrir los gobiernos, respecto al patrimonio. Por dar 2 ejemplos limeños: El Palais Concert y el túnel que se pretende construir por Puruchuco; o en Cusco el puente Carilluchayoc cercano a Machupicchu. La lista es larga y si buscan “alcaldes en contra del patrimonio” es seguro que encontrarán una lista larga de acciones e inacciones que pudieron ser evitados, y que suelen suceder por la decisión unidireccional con la que se gobierna. Es por esto que la participación ciudadana es de vital importancia; impulsar un proceso de vigilancia ciudadana en cultura implica un proceso de generación de información y análisis.

Queda claro, después de los varios encuentros realizados, la gran necesidad que existe de dialogar, de compartir y reconocernos, después de varios años de trabajo desvinculado. La capacitación y el compartir ha de ser mutuo, tanto desde los colectivos sociales como de los gobiernos locales, abrir los espacios de trabajo en conjunto es una tarea y un rol por asumir.